Infowelt Energie

Warum Fast Fashion die Klimabilanz belastet

Fast Fashion boomt – doch der Preis für schnelle Trends und niedrige Preise ist hoch. Die Modeindustrie belastet die Umwelt, verschärft soziale Ungleichheiten und fördert eine Wegwerfmentalität. Erfahren Sie, wie Fast Fashion unsere Klimabilanz beeinflusst und welche Alternativen es gibt, um nachhaltiger mit Mode umzugehen.

Das erwartet Sie in diesem Artikel:

Die Modeindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant verändert. Der Trend zu immer schneller produzierter Kleidung zu niedrigen Preisen hat das Geschäftsmodell der Fast-Fashion-Industrie hervorgebracht. Doch dieser Trend hat gravierende Folgen: Weltweit belastet Fast Fashion nicht nur die Umwelt, sondern auch soziale Strukturen und die Wirtschaft. Von enormem Ressourcenverbrauch über schlechte Arbeitsbedingungen bis hin zur Förderung einer Wegwerfmentalität – die Auswirkungen sind alarmierend. Dieser Artikel beleuchtet die Problematik aus verschiedenen Perspektiven und zeigt Alternativen für eine nachhaltigere Zukunft auf.

Was ist Fast Fashion

Fast Fashion bezeichnet ein Geschäftsmodell, das darauf abzielt, Trends möglichst schnell und kostengünstig in die Läden oder Online-Shops zu bringen. Ziel ist es, Konsumenten stets mit den neuesten Modetrends zu versorgen – oft zu niedrigen Preisen, die durch Massenproduktion und billige Arbeitskräfte ermöglicht werden. Die Kleidungsstücke sind dabei meist kurzlebig und werden schnell durch neue Kollektionen ersetzt.

Entstehung des Begriffs: Fast Fashion

Der Begriff „Fast Fashion" entstand in den 1960er-Jahren, als die Modeindustrie begann, sich stärker an kurzfristigen Trends zu orientieren. In den 1990er-Jahren boomte die Branche, angetrieben durch Globalisierung und die Verlagerung der Produktion in Niedriglohnländer. Seitdem hat sich die Geschwindigkeit der Modeproduktion weiter erhöht. Heute sprechen Experten sogar von „Ultra Fast Fashion", bei der Kleidung innerhalb weniger Wochen vom Design in den Verkauf gelangt.

Wachstum der Fast-Fashion-Industrie

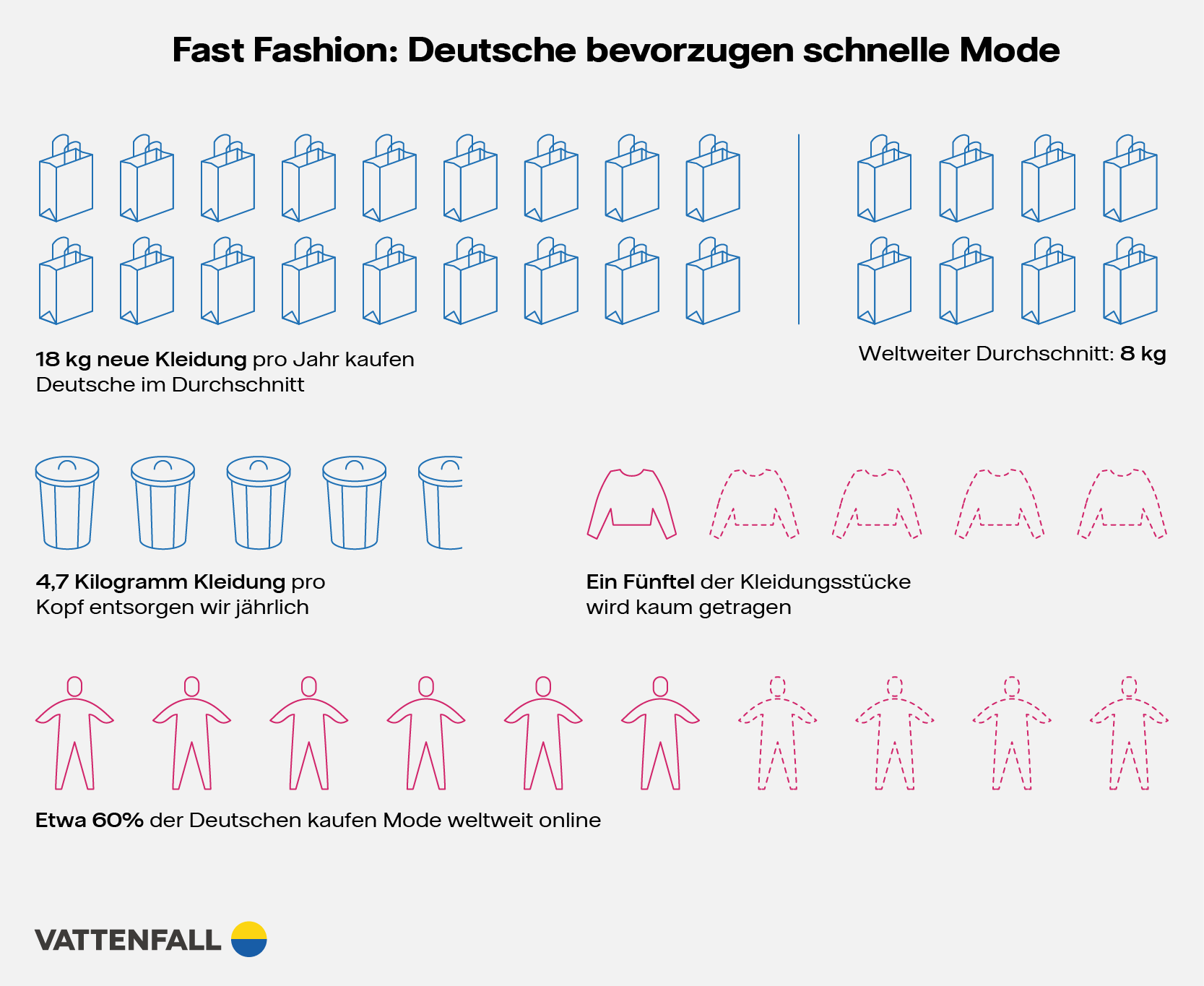

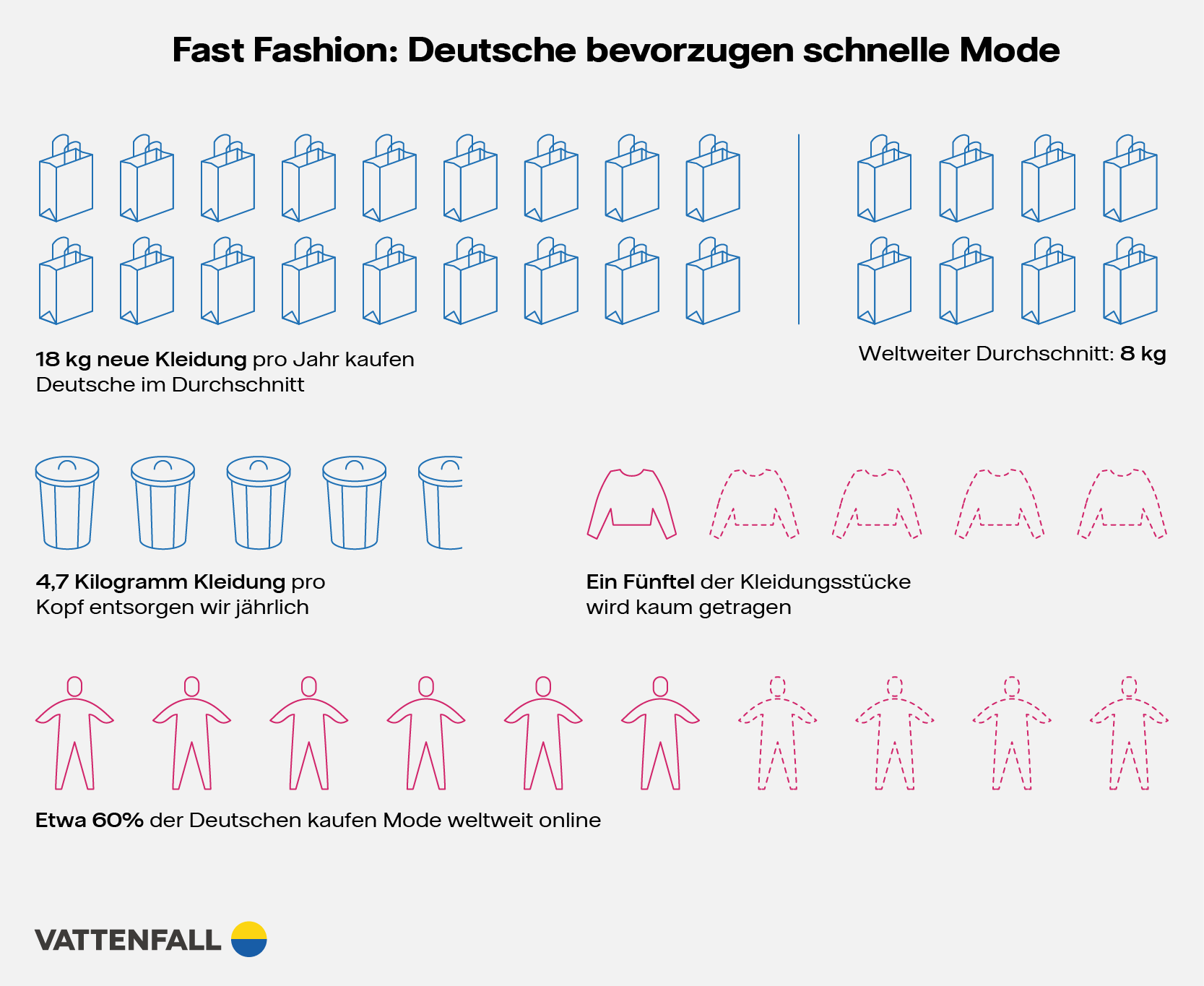

Die Zahlen zeigen das rasante Wachstum der Branche: Laut einer Greenpeace-Umfrage besitzt jede erwachsene Person in Deutschland im Schnitt 95 Kleidungsstücke, von denen ein Fünftel kaum getragen wird. Pro Jahr kauft eine Person in Deutschland etwa 18 Kilogramm neue Kleidung – mehr als doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt von 8 Kilogramm. Gleichzeitig entsorgen wir jährlich rund 4,7 Kilogramm Kleidung pro Kopf. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der globalen Produktion wider, die sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat. Besonders das Aufkommen von Online-Shopping hat diesen Trend beschleunigt: Rund 60 % der Deutschen gaben in einer Statista-Umfrage an, 2021 vermehrt Mode online gekauft zu haben.

Fast Fashion: Deutsche bevorzugen schnelle Mode

Ressourcenverbrauch

Die Herstellung von Textilien ist äußerst ressourcenintensiv. Für die Produktion eines einzigen Baumwoll-T-Shirts werden etwa 2.700 Liter Wasser benötigt – das entspricht dem Trinkwasserbedarf eines Menschen für zweieinhalb Jahre. Hinzu kommt der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln beim Baumwollanbau, die Böden und Gewässer belasten. Auch synthetische Fasern wie Polyester, die aus Erdöl hergestellt werden, verbrauchen enorme Mengen fossiler Ressourcen. Ein weiteres Problem ist die Landnutzung: Der Anbau von Baumwolle beansprucht riesige Flächen, die oft für den Anbau von Lebensmitteln fehlen. Dies führt in einigen Regionen zu Nahrungsknappheit und sozialen Konflikten.

Einsatz von Chemikalien

Pro Kilogramm Kleidung kommen rund ein Kilogramm Chemikalien zum Einsatz, um die Fasern zu glätten, bleichen, färben oder imprägnieren. Insgesamt werden über 3.500 verschiedene Chemikalien verwendet, von denen viele umwelt- und gesundheitsschädlich sind. Diese Substanzen gelangen häufig ungefiltert in die Gewässer der Produktionsländer und gefährden dort sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit der Bevölkerung. Besonders betroffen sind Länder wie Bangladesch, Indien und China, wo ein Großteil der weltweiten Textilproduktion stattfindet.

Klimabelastung

Die Textilindustrie verursacht bis zu 11 % der globalen Treibhausgasemissionen. Dies liegt nicht nur an der energieintensiven Produktion, sondern auch am Transport der Waren über weite Strecken. Laut der Ellen-MacArthur-Stiftung könnte die Branche bis 2050 sogar für ein Viertel des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sein, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Besonders problematisch ist der Einsatz fossiler Brennstoffe bei der Herstellung synthetischer Fasern sowie die Verbrennung von Textilmüll.

Mikroplastikverschmutzung

Über 70 % der Textilien bestehen aus synthetischen Fasern wie Polyester, Acryl oder Nylon. Beim Waschen lösen sich winzige Kunststoffpartikel – so genanntes Mikroplastik –, die ins Abwasser gelangen. Schätzungen zufolge stammen etwa 35 % des Mikroplastiks in den Weltmeeren von synthetischen Textilien. Diese Partikel sind nicht biologisch abbaubar und gelangen über die Nahrungskette zurück zum Menschen. Eine Studie des britischen National Oceanography Centre fand bereits 2020 rund 7.000 Mikroplastikpartikel pro Kubikmeter Meerwasser im Atlantik.

Abfallproblematik

Die Wegwerfmentalität, die durch Fast Fashion gefördert wird, führt zu enormen Müllbergen. Jährlich werden weltweit große Mengen ungetragener Kleidung entsorgt – jede Sekunde entspricht dies einer LKW-Ladung Textilien. Ein Großteil davon landet auf Deponien oder wird verbrannt, was zusätzliche CO2-Emissionen verursacht. Selbst Kleidung, die in Altkleidercontainern landet, kann oft nicht recycelt werden, da die Qualität der Stoffe zu schlecht ist.

Arbeitsbedingungen

Die meisten Kleidungsstücke werden in Ländern wie Bangladesch, Indien oder Vietnam produziert, wo es oft keinen ausreichenden Arbeitsschutz gibt. Die Arbeiter:innen verdienen niedrige Löhne, arbeiten unter unsicheren Bedingungen und müssen häufig Überstunden leisten. Ein tragisches Beispiel für die Missstände in der Textilindustrie ist der Einsturz der Rana-Plaza-Fabrik in Bangladesch im Jahr 2013, bei dem über 1.100 Menschen ums Leben kamen. Dieses Ereignis lenkte weltweit Aufmerksamkeit auf die prekären Bedingungen in der Modeindustrie, doch grundlegende Verbesserungen blieben vielerorts aus.

Gesundheitsrisiken

Die Exposition gegenüber giftigen Chemikalien stellt ein großes Risiko für die Gesundheit der Arbeiter:innen dar. Hautreizungen, Atemwegserkrankungen und langfristige Schäden wie Krebs sind keine Seltenheit. Da Schutzkleidung oft fehlt, sind die Arbeiter diesen Gefahren schutzlos ausgeliefert. Besonders betroffen sind Frauen, die den Großteil der Arbeitskräfte in der Textilindustrie stellen.

Marktverzerrung

Die Dominanz großer Fast-Fashion-Unternehmen erschwert es kleineren, nachhaltigen Marken, wettbewerbsfähig zu bleiben. Die niedrigen Preise, die durch Massenproduktion und Ausbeutung erzielt werden, verzerren den Markt und machen es schwer, faire und umweltfreundliche Alternativen zu etablieren. Viele kleine Labels können mit den großen Konzernen nicht mithalten und verschwinden vom Markt.

Konsumentenverhalten

Fast Fashion fördert eine Wegwerfmentalität. Durch ständig wechselnde Kollektionen und aggressive Marketingstrategien werden Verbraucher:innen dazu verleitet, immer mehr Kleidung zu kaufen, die oft nur wenige Male getragen wird. Dies führt zu einem schnellen Verbrauch von Ressourcen und einer geringeren Wertschätzung für Kleidung. Studien zeigen, dass viele Konsument:innen den wahren Preis ihrer Kleidung – in Bezug auf Mensch und Umwelt – nicht kennen oder ignorieren.

Globale Müllproblematik

Ein Großteil der aussortierten Kleidung aus Industrieländern wird in Entwicklungsländer wie Ghana exportiert. Dort übersteigt das Angebot die Nachfrage, sodass viele Kleidungsstücke letztendlich auf Müllhalden landen. Dies belastet die lokale Umwelt und zerstört zudem die heimische Textilindustrie. In Ländern wie Ghana wird der importierte Textilmüll oft illegal entsorgt, was zu schweren Umweltschäden führt.

Wichtig zu wissen: Textilmüll belastet Umwelt und Klima weltweit

Textilien, die auf Deponien landen, setzen Schadstoffe frei, die Böden und Gewässer kontaminieren. Zudem entstehen durch die Verbrennung weitere Treibhausgase. Diese Probleme verschärfen die ohnehin schwierige ökologische Situation in vielen Entwicklungsländern.

Chemikalienrückstände

Viele Kleidungsstücke enthalten Chemikalienrückstände, die bei empfindlichen Personen Hautreizungen oder allergische Reaktionen auslösen können. Einige Stoffe gelten sogar als krebserregend oder hormonell wirksam. Besonders Kinder sind durch diese Rückstände gefährdet, da ihre Haut empfindlicher ist.

Mikroplastikaufnahme

Das Mikroplastik, das beim Waschen synthetischer Textilien freigesetzt wird, gelangt über die Nahrungskette zurück zum Menschen. Die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit sind noch nicht vollständig erforscht, stellen jedoch ein wachsendes Problem dar. Wissenschaftler warnen, dass Mikroplastik Entzündungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen könnte.

Alternativen und Lösungsansätze: Tipps für Verbraucher:innen

Die negativen Auswirkungen von Fast Fashion können durch bewusste Entscheidungen gemindert werden. Hier sind fünf einfache, aber wirkungsvolle Tipps, wie Sie Ihren Kleiderschrank nachhaltiger gestalten können:

1. Qualität statt Quantität kaufen

Investieren Sie in hochwertige Kleidung, die langlebig ist und nicht nach wenigen Wäschen verschleißt. Zeitlose Designs und robuste Stoffe zahlen sich langfristig aus.

2. Secondhand-Kleidung nutzen

Kaufen Sie gebrauchte Kleidung auf Flohmärkten, in Secondhand-Läden oder auf Online-Plattformen wie Vinted. Das verlängert die Lebensdauer der Kleidung und reduziert die Nachfrage nach neuen Produkten.

3. Kleidung reparieren und upcyceln

Kleine Reparaturen wie das Annähen eines Knopfes oder das Flicken eines Lochs können Kleidungsstücke retten, bevor sie im Müll landen müssen. Mit Farben und Aufnähern lassen sich Kleidungsstücke zusätzlich aufpeppen. Upcycling gibt alten Stücken eine neue Funktion oder Optik.

4. Bewusst waschen und pflegen

Waschen Sie Kleidung nur, wenn es nötig ist, und verwenden Sie niedrige Temperaturen. Das schont die Fasern, spart Energie und verlängert die Lebensdauer Ihrer Kleidung.

5. Nachhaltige Marken unterstützen

Achten Sie beim Kauf auf Labels, die faire Arbeitsbedingungen bieten und umweltfreundliche Materialien verwenden. So genannte Slow Fashion Labels bilden die Gegenbewegung zur schnelllebigen Fast-Fashion-Industrie. Nachhaltigkeitssiegel wie GOTS oder Fair Wear Foundation helfen bei der Orientierung.

6. Auf Kreislaufwirtschaft setzen

Unterstützen Sie Marken, die Konzepte wie Circular Fashion fördern. Diese Unternehmen entwickeln Kleidung, die recycelt werden kann, und stellen sicher, dass Materialien wiederverwendet werden, anstatt auf Deponien zu landen.

Mit diesen Maßnahmen können Sie einen wichtigen Beitrag leisten, um die negativen Folgen der Fast-Fashion-Industrie zu reduzieren und gleichzeitig Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Jeder Schritt zählt!

Fazit: Die Zukunft der Mode liegt in unseren Händen

Die Fast-Fashion-Industrie hat viele negative Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Doch es gibt Alternativen: Nachhaltige Mode, Kreislaufwirtschaft und bewusstes Konsumverhalten können dazu beitragen, die Belastung zu reduzieren. Jeder Einzelne kann durch seine Entscheidungen einen Unterschied machen – für eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft

Unsere innovativen Energielösungen

Das könnte Sie auch interessieren

Vegane Mode ist mehr als nur ein Trend – sie steht für Nachhaltigkeit, Tierschutz und Innovation. Doch was genau macht Kleidung vegan, welche Materialien kommen zum Einsatz und wie erkennt man tierfreie Alternativen?

Die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges Prinzip im Umgang mit Müll. Was sind die fünf Pfeiler der Kreislaufwirtschaft? Und welche Vorteile bringt sie für Konsumierende und Klima?